Das „Größte Volksfest des Nordens“ wird der „Hamburger Dom“ genannt, wobei man zwischen dem Frühlings-Dom, dem Sommer-Dom und dem Winter- oder Weihnachts-Dom unterscheidet. Der Winterdom ist der Älteste und Berühmteste. Er hat seinen Ursprung im 11. Jahrhundert und eine einzigartige Geschichte.

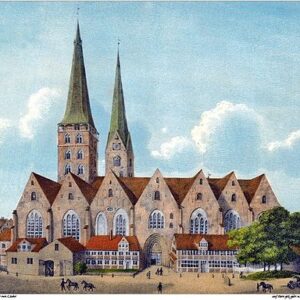

Namengebend für den Hamburger Dom wurde der alte Hamburger Mariendom. Zu dessen frühen Vorgängerbauten gehörte eine einfache Holzkirche, die vermutlich um 811 als Bischofskirche errichtet wurde. 843 wurde die Kirche erstmals zerstört und wieder aufgebaut. In Folge wurde der Bischofssitz nach Bremen verlegt und in Hamburg blieb nur das Domkapitel. Die Kirche wurde in den folgenden zwei Jahrhunderten noch zweimal zerstört und immer wieder aufgebaut, 1035–1043 erstmals in Stein.

Im 13. Jahrhundert wurde die alte Kirche abgerissen und 1245 der Grundstein für den Mariendom als dreischiffige Basilika in frühgotischem Stil gelegt. Noch während des Baus entschied man sich, die Baupläne zu ändern und stattdessen eine dreischiffige Hallenkirche zu bauen, die am 18. Juni 1329 geweiht wurde. Gegen Ende des 14. Jahrhunderts wurde sie um zwei Schiffe erweitert und die Westfassade erhielt einen Turm.

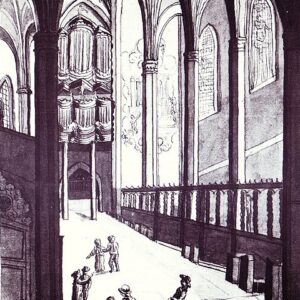

Schon in dem steinernen Vorgängerbau hatten Krämer und Händler seit dem 11. Jahrhundert ihre Stände in der Kirche aufgebaut. Weil es immer wieder zu Störung der Gottesdienste kam, vereinbarte 1337 der Hamburger Rat gemeinsam mit dem Domkapitel, dass in Zukunft die Händler nur bei unvermutet eintretendem Regen, oder dem sogenannten „Hamburger Schietwetter“ im Innern des Doms Schutz suchen durften. Auch der Erzbischof Burchard von Bremen (1327–1344) fand das bunte Treiben in dieser Kirche nicht wirklich lustig und soll die Marktleute aus der Kirche verbannt und zeitweise Hausverbote erteilt haben.

Im 16. Jahrhundert, nach der Reformation, wurde der Mariendom durch einen im spätgotischen Stil erbauten Predigtsaal, den Schappendom, erweitert. In diesem Schappendom und in den Kreuzgängen vermietete das inzwischen evangelisch gewordene Domkapitel Verkaufsstände an Handwerker, Gewürzkrämer und Leinwandhändler, sowie die sogenannten Moritatenmaler und Moritatensänger, die die neusten Nachrichten dem Volk berichteten.

Ein besonders lebhaftes Treiben herrschte im Dom um die Weihnachtszeit. In allen Bevölkerungsschichten entwickelte sich der Christmarkt wachsenden Beliebtheit. Finanziell interessant war es schon damals, als Aussteller zugelassen zu werden. Der Antragsteller musste jedoch in Hamburg sesshaft sein. Fremde wurden nicht zugelassen, worüber das Kramer-Amt streng wachte. Die Standgelder flossen in die Kasse der Domherren.

Es hagelte jedoch auch heftige Proteste. Überliefert ist, dass im 17. Jahrhundert der protestantische Geistliche, Johann Balthasar Schupp, Pastor zu St. Jakobi, das Treiben im ehrwürdigen Dom wie folgt beschrieb:

„Wann wird grössere Wucher, grössere Schinderey und Betriegerey in Hamburg getriben, als an dem Christ Abend, in der Thumbkirchen, wann das Kindlein Jesus Frauen, Kindern und Gesind etwas bescheren sol?“ Petzoldt S. 440

Man ließ jedoch nicht von dem Marktgeschehen im Gotteshaus ab. Denn der Markt entwickelte sich zu einem bedeutenden Handelspunkt für Hamburg, der außerdem unter dem Kirchenrecht Schutz und Privilegien genoss.

Gegen Ende des 18. Jahrhunderts wurden in dem nicht vom Christmarkt in Anspruch genommenen Teil des Domes Garküchen eingerichtet, zusätzlich wurden Branntwein, Met und Punsch von Schankwirten ausgegeben.

Sehr zum Leidwesen des letzten Domherrn, Friedrich Johann Lorenz Heyer, wurde das Grabmal der Grafen von Schauenburg in der Mitte der Kirche zum bevorzugten Ort für Stelldicheins. Damals hieß es: „Die sparsam erleuchtete Kirche selbst bietet dann der Unsittlichkeit ihre dunklen Schlupfwinkel.“ Petzoldt S.440

Der Mariendom gehörte bis 1802 zum Bistum Bremen. Recht unerwartet fiel er im „Reichsdeputationshauptschluss“ desselben Jahres an die Stadt Hamburg, die sich für den Abbruch entschied. Im Jahre 1804 wurde der Mariendom abgerissen.

Nach dem Abriss der Kirche verteilten sich die Händler und die inzwischen stetig anwachsende Zahl der Schausteller mit ihren Karussells und sonstigen Belustigungsgeschäften zunächst wieder auf die Marktplätze der Stadt.

Der Christmarkt, nun bereits Hamburger Winterdom genannt, wurde auf dem Gänsemarkt abgehalten. Die Beschränkung, dass nur Hamburger Aussteller zugelassen wurden, war aufgehoben. Mehrmals wurde der Winterdom in den 1820er und 1830er Jahren verlegt: vom Gänsemarkt, zum Pferdemarkt, zum Zeughausmarkt und zum Großneumarkt.

1868 wurde der Dom von acht Tagen auf drei Wochen verlängert, inzwischen kamen auch allerlei „fremdartige“ Schaustellungen und Waren aus anderen Ländern dazu. Türken verkauften Schmucksachen, Italiener Alabasterwaren und Holländer Schmalzkuchen.

1881 wurde der Dom zum Dammtorwall beim Holstentor verlegt. Schließlich fasste man 1893 die gesamten Volksbelustigungen und Verkaufsstände, auch die vom Spielbudenplatz und dem Pferdemarkt, zusammen und platzierte sie auf dem „Heiligengeistfeld“.

Das ehemalige Weideland gehörte damals dem Hospital zum Heiligen Geist, einem Klosterkrankenhaus in Hamburg.

1894 wurden die Freiflächen planiert und hergerichtet und als zentraler Hamburger Festplatz eingetragen. Seit dem Inkrafttreten der neuen Marktordnung am 05. Januar 1900, findet der Hamburger DOM bis zum heutigen Tag, bis auf wenige Unterbrechungen, auf dem Heiligengeistfeld statt. Heute umfasst das große Veranstaltungsgelände 20 Hektar.

Um die Jahrhundertwende war der Anteil der Fahrgeschäfte bereits um ein gutes Viertel gestiegen und die ersten Schausteller stellten auf elektrischen Strom um.

Nach Unterbrechung durch den ersten Weltkrieg fand der Winter-Dom im Jahr 1918 wieder statt. 1922 wurde der erste Frühlings-Dom eröffnet.

Nach dem zweiten Weltkrieg musste der Hamburger DOM zunächst auf den Spielbudenplatz und die Moorweide ausweichen. Nachdem die Veranstaltungen wieder auf dem Heiligengeistfeld abgehalten werden konnten, gab es dort nun drei Volksfeste: Frühlingsdom, Sommerdom und den Winterdom.

Der Sommerdom auch „Hummelfest“ genannt, soll seinen Namen dem sogenannten „Hummelmann“ zu verdanken haben. Herr Hummel, der eigentlich Johann Wilhelm Bentz geheißen haben soll, sei Wasserträger gewesen. Da es Ende der 1940er Jahre noch keine Wasserleitungen auf dem Heiligengeistfeld gab, habe Herr „Hummel“ das Wasser in Eimern zu den Schaustellern gebracht. Angeblich ärgerten Kinder den Wasserträger mit dem Spottnamen „Hummel, Hummel!“ – Er soll mit „Mors, Mors“ geantwortet haben, seinen Spitzdamen erhalten und damit zum allgemeinen Vergnügen beigetragen haben. (Vgl. Dr. Alina Laura Tiews)

Unbestritten wurde das Hummelfest ein Erfolg. Seine Besucherzahlen stiegen von 450.000 Menschen im Jahr 1950 auf 560.000 Besucher 1953 und lagen 1960 knapp unter einer Million.

Der Hamburger Dom ist mit seinen drei jeweils vier Wochen dauernden Veranstaltungen (Frühling, Sommer und Winter) das größte Volksfest Norddeutschlands und das längste Volksfest Deutschlands. Es sind um die 80 Spieltage, die für einige ortsansässige Schaustellerkollegen eine feste Einnahme übers Jahr bedeuten und deshalb auch dazu beigetragen haben, dass viele von ihnen auch während der Saison nicht mehr in Wohnwagen, sondern in Wohnungen oder eigenen Häusern leben.

Auf der Website des Doms ist zu lesen:

„Jede dieser Veranstaltungen hat ihren eigenen Charakter, aber alle teilen die gemeinsame Essenz aus Fahrgeschäften, Spielen, kulinarischen Genüssen und Live-Unterhaltung. Der Dom ist ein Fest, das Alt und Jung gleichermaßen anspricht und einen tiefen Einblick in die lebendige Kultur und Tradition Hamburgs bietet.“

Heute ist der Hamburger Dom wesentlicher Bestandteil der städtischen Identität und des kulturellen Erbes. Wie viele traditionelle Volksfeste in Deutschland verbindet auch der Hamburger Dom die historische Vergangenheit mit der lebendigen Gegenwart der Stadt.

Etwa 260 Schaustellerfamilien werden jedes Jahr mit ihren Geschäften auf dem Heiligengeistfeld zugelassen. Etwa 1200 Frontmeter der Marktstraßen füllen sie aus.

Die drei Großveranstaltungen, die von zehn Millionen Menschen aus allen Gesellschaftsschichten besucht werden, sind auch ein wichtiger Wirtschaftsfaktor für die Stadt. Veranstalter des Volksfestes ist die Stadt Hamburg mit ihrer Behörde für Wirtschaft und Innovation.

Gemeinsam mit den Schaustellerfamilien, den Trägerinnen und Trägern der Volksfeste, sorgen die Vertreter der Stadt Hamburg und die unzähligen Menschen, die im Hintergrund eines Festplatzes agieren, für das Gelingen des Doms, im Frühjahr, im Sommer und im Winter eines jeden Jahres.

Schausteller pflegen ihre Geschäfte sorgfältig und passen sie dem Zeitgeist und dem Anspruch des Publikums stets an. Ihre Belustigungsangebote wie auch künstlerische und gastronomische Attraktionen, deren hochwertige Präsentation und ständige Weiterentwicklung garantieren das fortbestehende Interesse der Besucherinnen und Besucher. Es liegt jedoch in den Händen der Veranstalter eine optimale Auswahl der neuesten technischen Errungenschaften sowie der älteren Familiengeschäften zu treffen und Tradition und Moderne harmonisch miteinander zu verbinden. Dies gelingt auf dem Hamburger Dom vorbildlich.

Klassiker wie das Riesenrad, die Wilde Maus, die Wildwasserbahn, Autoscooter, Geisterbahnen sowie nostalgische Karussells erfreuen die Besucher jeder Altersgruppe.

Daneben gibt es ein großes Angebot an Hightech-Attraktionen sowie interaktive Neuheiten oder Virtual-Reality-Erlebnisse.

Das Ziel ist, auf den Festplätzen der Volksfeste eine spannende Mischung bunter Bilder, Geräusche, Nervenkitzel und Geschmacksreize anzubieten. Dies alles ist, anders als bei Freizeitparks, bei freiem Eintritt möglich.

Aber es müssen auch Maßnahmen zur Erhaltung berücksichtigt werden. So achten die Organisatoren der Stadt Hamburg sowie die Schausteller ständig auf Verbesserungen in Hinblick auf Umwelt- und Klimaschutz sowie ökologische Nachhaltigkeit, z.B. durch Mülltrennung, Einschränkung von Plastikverpackungen, Mehrweggeschirr, biologisch abbaubares Hydrauliköl, Grünen Strom und LED-Beleuchtung, und vieles mehr.

Der Hamburger Dom ist tief in der Hamburger Kultur verwurzelt. Es ist ein Ort, der alle Menschen unabhängig von Alter, ethnischer Herkunft oder Nationalität, Geschlecht bzw. geschlechtlicher Identität, körperlichen oder geistigen Fähigkeiten, Religion / Weltanschauung, sexueller Orientierung oder sozialer Herkunft herzlich willkommen heißt.

Dies ist in den unruhigen Zeiten der Gegenwart ein unschätzbares Gut und muss unbedingt bewahrt werden.

Neben der interessanten Entwicklungsgeschichte des Hamburg Doms verbindet das Schaustellergewerbe mit Hamburg etwas ganz Besonderes: in Hamburg fand im Dezember 1884 der „Erster Congress Deutscher Schausteller“ statt.

Zuvor hatte im Komet Nr. 5 vom 6. Dezember 1883 der Hamburger Schausteller Wilhelm Prinzlau aufgerufen, der einige Monate zuvor gegründeten „Vereinigung reisender Schausteller“ mit dem Namen „Klim-Bim“ beizutreten. Bereits am zweiten Tag des ersten Congress, am 12.12.1883, wurde der Name in „Verein reisender Schausteller und Berufsgenossen“ mit Sitz Hamburg festgelegt.

Ein Jahr später, begleitend zur zweiten Tagung im Dezember 1884, öffnete die erste Fachausstellung für das Schaustellergewerbe. Der Hamburger Schausteller W.F. Stuhr hatte dafür kostenlos die Ausstellungshalle seiner Caroussel-Fabrik in Hamburg-St. Pauli zur Verfügung gestellt.

Damals begann eine spannende Gründungsgeschichte der Schaustellervereine, die in Kürze im Kulturgut- Volksfest-Archiv zu lesen ist.

Auch 132 Jahre später ist Hamburg für Schaustellerfamilien mit vielen schönen Erinnerungen verbunden. Was damals als Congress von dem „humoristischen Verein Klim-Bim“ ins Leben gerufen wurde, ist nach einigen Unterbrechungen noch heute als jährlich stattfindende Delegiertentagung des DSB fest im Jahreskalender eines jeden Schaustellers verankert.

2025 lud der Deutsche Schaustellerbund e.V. gemeinsam mit dem Schaustellerverband Hamburg von 1884 e.V. als Ausrichter zur Delegiertentagung nach Hamburg ein.

Die zentrale Jahresversammlung der derzeit 92 Mitgliedsverbänden auf regionaler Ebene stand unter dem Motto „Tradition und Fortschritt“. Damit wurden in Hamburg wieder einmal wichtige Innovationen für die Zukunft der deutschen Schaustellerinnen und Schausteller auf den Weg gebracht.

Zur traditionellen Großkundgebung des DSB mit über 90 Fahnendelegationen fanden sich bis zu 1.000 Gäste aus Politik, Verwaltung, Medien und verschiedensten Organisationen aus ganz Europa ein. Die Großkundgebung fand im Congress Center Hamburg, CCH-Saal 1 statt.

Die InterSchau, eine Fachmesse mit mehr als 100 Ausstellern, die die neuesten Trends- und Techniken für Schausteller präsentieren, begleitete die erfolgreiche Tagung.

Als besonderes Highlight der Tagung bleibt der obligatorische „Frauennachmittag“ in Erinnerung, zu dem der Hamburger Frauenverein „Harmonia“ eingeladen hatte. Rund 800 Damen der Schaustellergesellschaft fanden sich in dem festlich geschmückten Saal ein.

Der Hamburger Frauenverein war 1919 gegründet worden und man hatte damals den Namen der Schutzpatronin der Hanse, „Harmonia“, gewählt. Harmonia steht jedoch nicht nur für Schutz, sondern auch für Harmonie!

Seit über 100 Jahren ist der „Frauenverein Harmonia“ bestrebt, die Harmonie innerhalb des Vereins von Generation zu Generation weiterzureichen. Er reiht sich damit in die Liste vieler deutscher Schausteller-Frauenvereine ein, die stolz darauf sind, die Gemeinschaft dreier Generationen in einem Verein zu pflegen.

Auch für den Schaustellernachwuchs ging es am vorletzten Abend der diesjährigen Tagung im „Dschungelfieber“ ebenfalls hoch her.

Als krönender Abschluss der Delegiertentage 2025 fand ein großer Gala-Abend im Grand Elysee statt.

Ohne Zweifel gelingt es Schaustellern, ob jung oder alt, von je her, gemeinsam zu feiern, Freundschaften zu pflegen und ihre Tradition zu wahren.

© Margit Ramus

Im Archiv sind einige Geschäfte eingestellt, die auf dem Hamburger Dom platziert werden oder wurden:

Mitschnitt

| Quellen | Petzoldt, Leander: Volkstümliche Fest, Führer zu Volksfesten, Märkten und Messen in Deutschland. München 1983. S. 439 f

|